鉄骨建方を上階で行っていくなか、下階ではスラブ配筋・コンクリート打設を行っています。

その際に工夫して工事を進めていることがありますので2点紹介します。

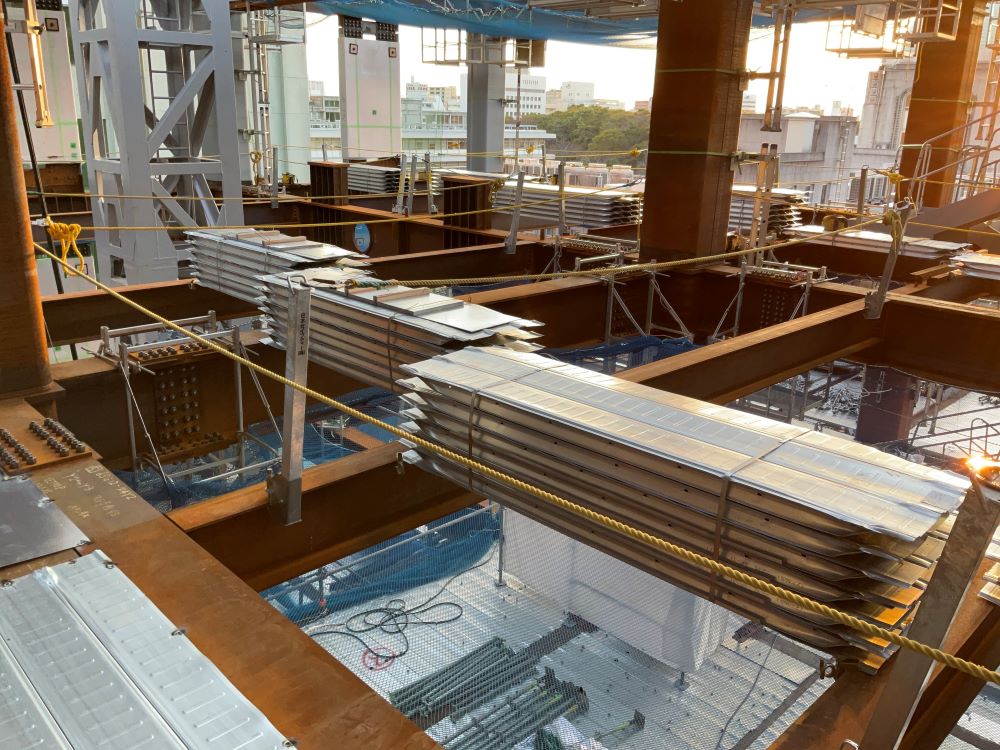

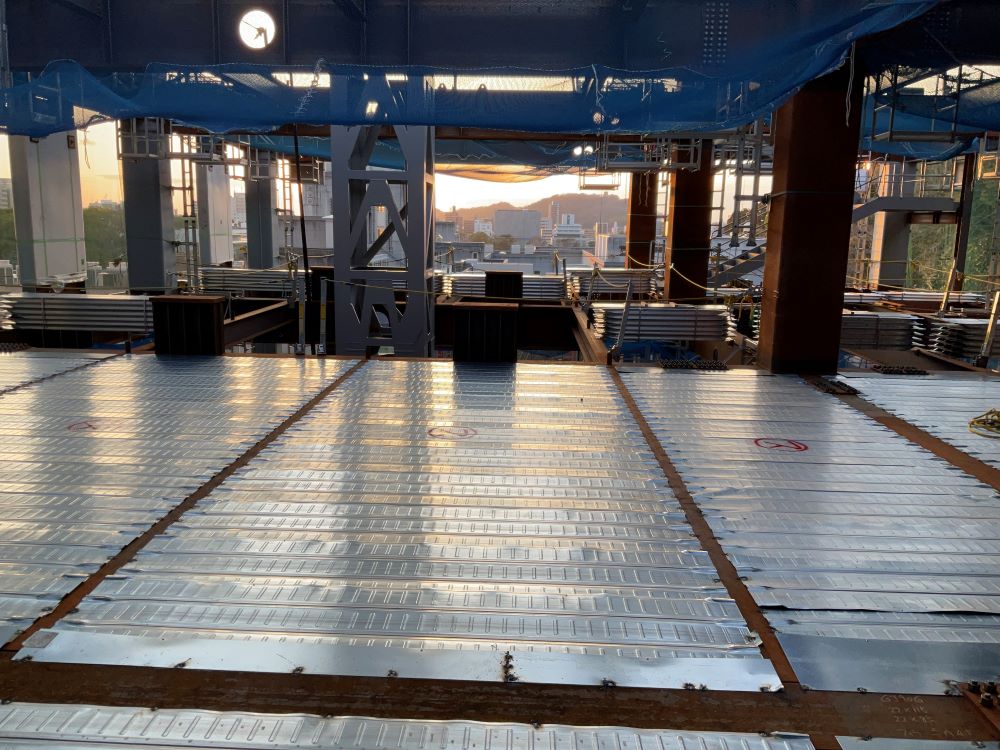

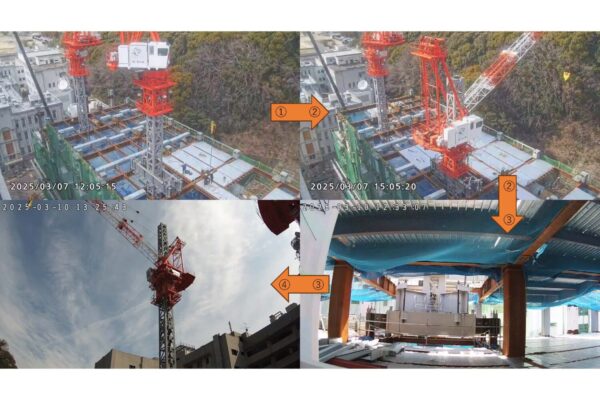

スラブ筋の先行荷揚げ

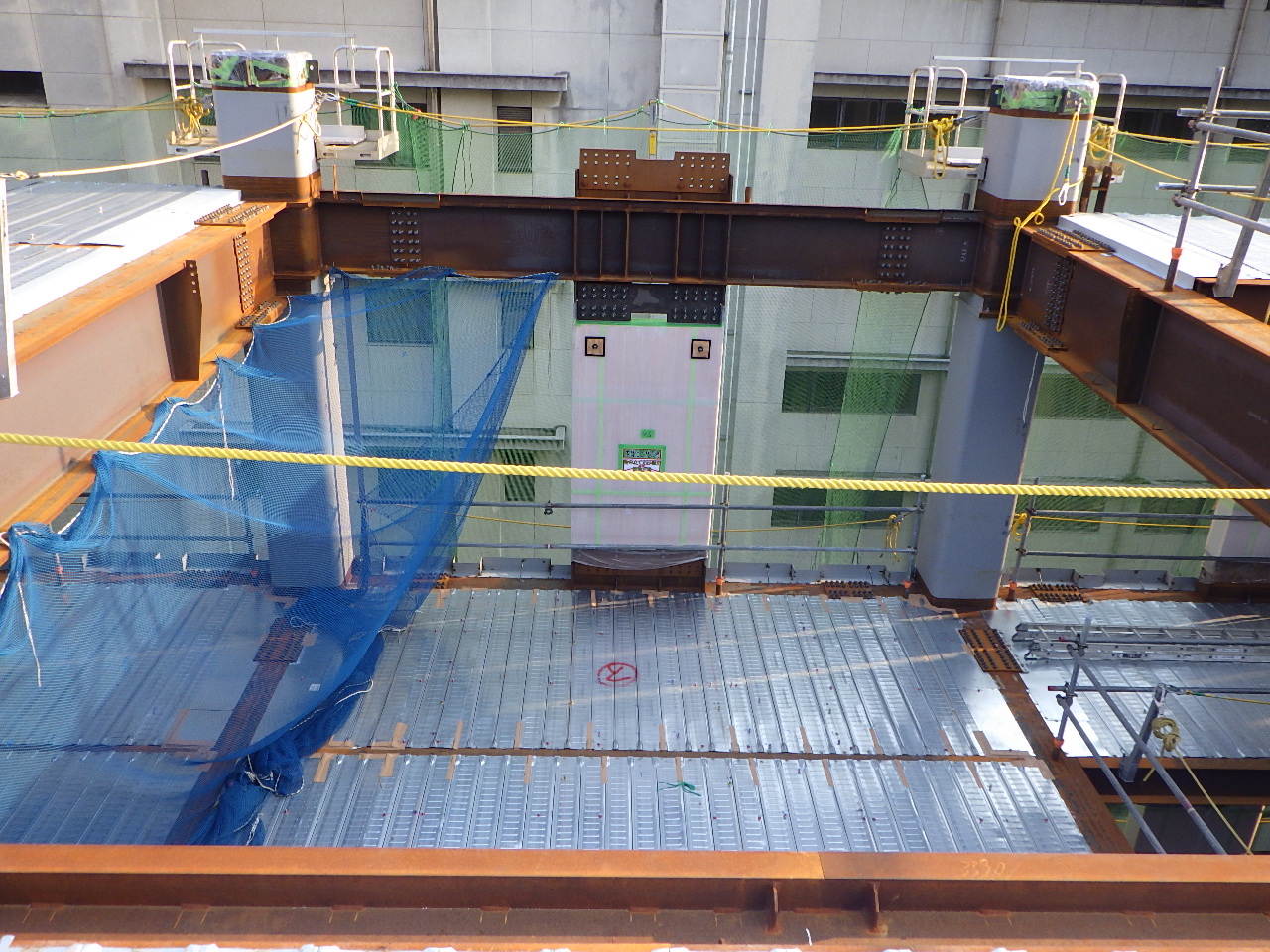

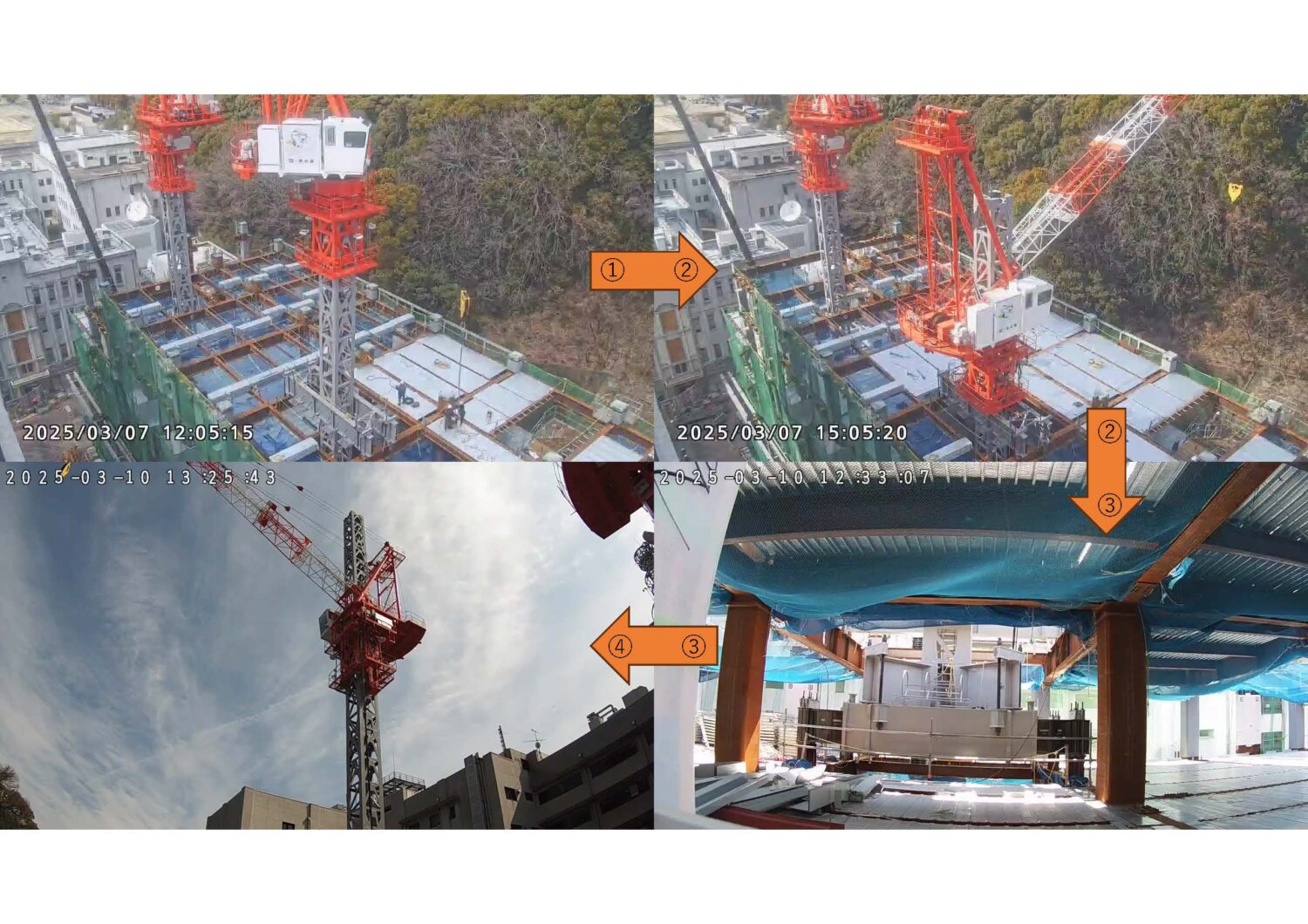

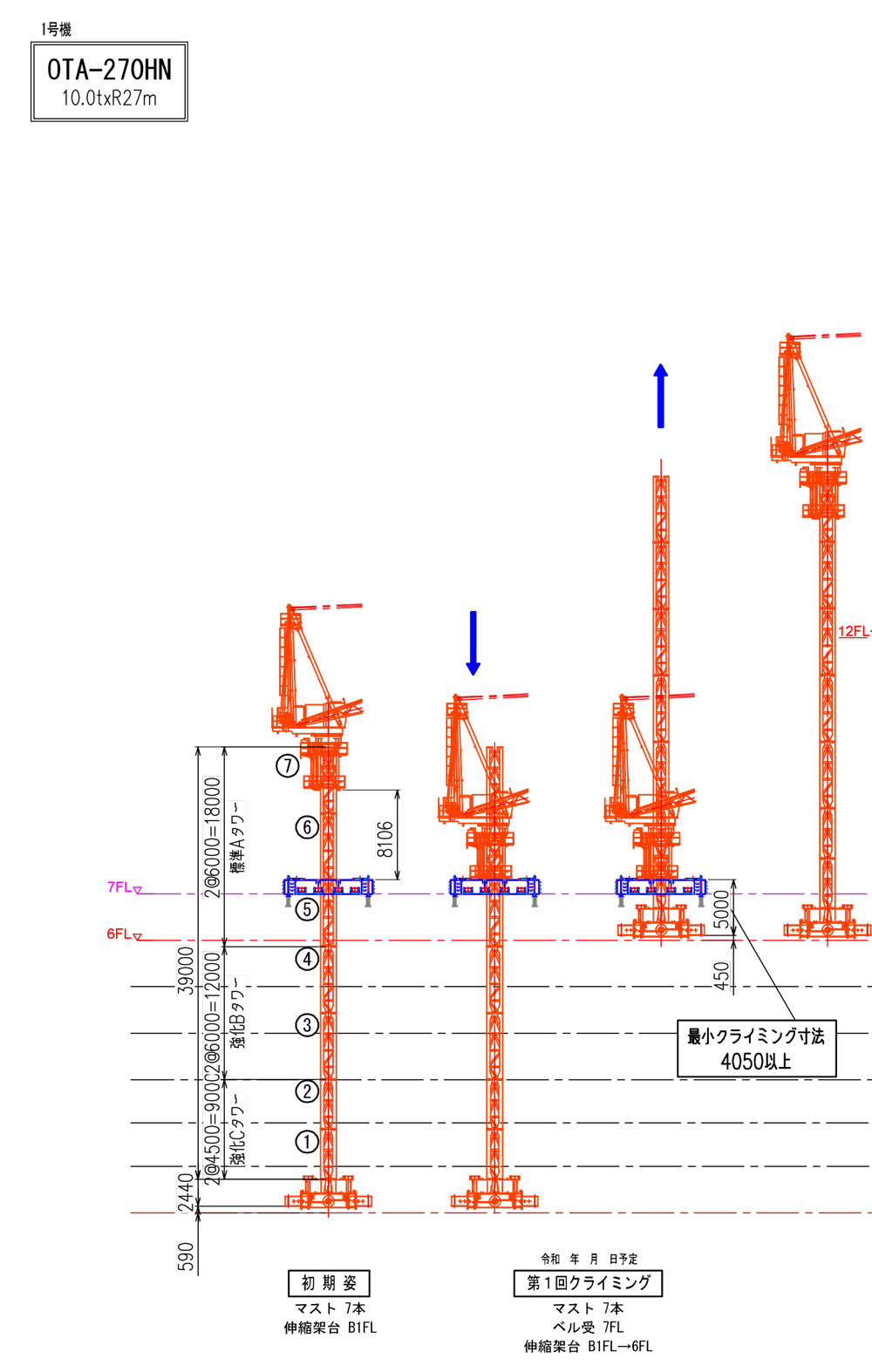

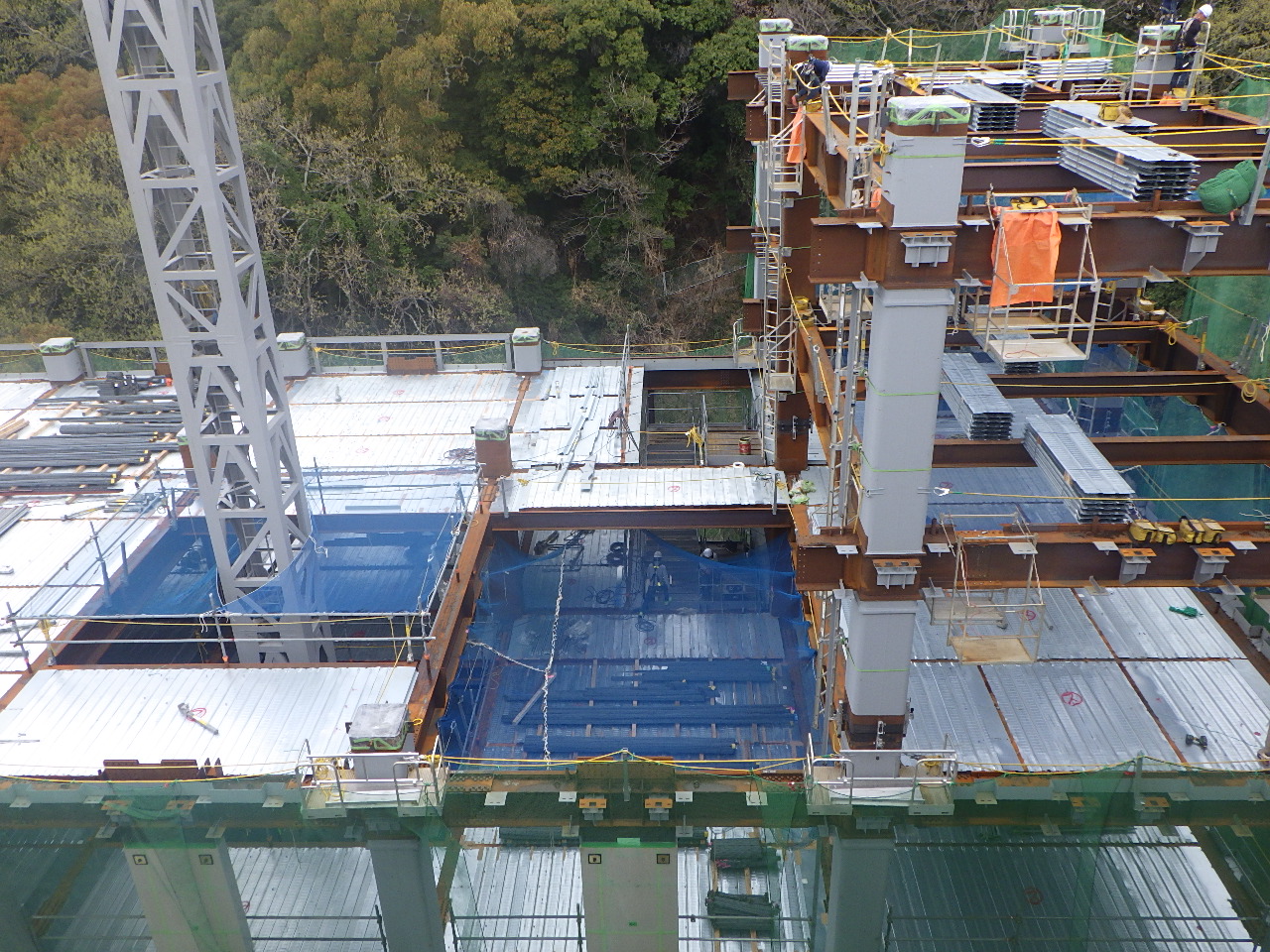

この現場では、鉄骨建方と同時にスラブ筋を先行荷揚げする計画とし実行しています。

鉄筋を先行荷揚げする範囲の小梁・デッキは後施工にして、鉄筋の荷揚げ後に小梁・デッキを架設しています。

鉄筋搬入後はすぐに水平ネットを復旧し落下防止措置を行い、安全な状態で小梁・デッキをかけていきます。

この搬入方法にすることで建物外部に鉄筋を取り込む為の荷取りステージ設置が不要になり、ステージから鉄筋を横持ちする労力も不要になります。

狭い敷地なのでステージを設置するスペースが不要となり、仮設計画的に非常に助かっています。

水平積み上げ方式の鉄骨建方では、計画さえしてしまえばさほど手間を掛けることなく行うことが出来ます。

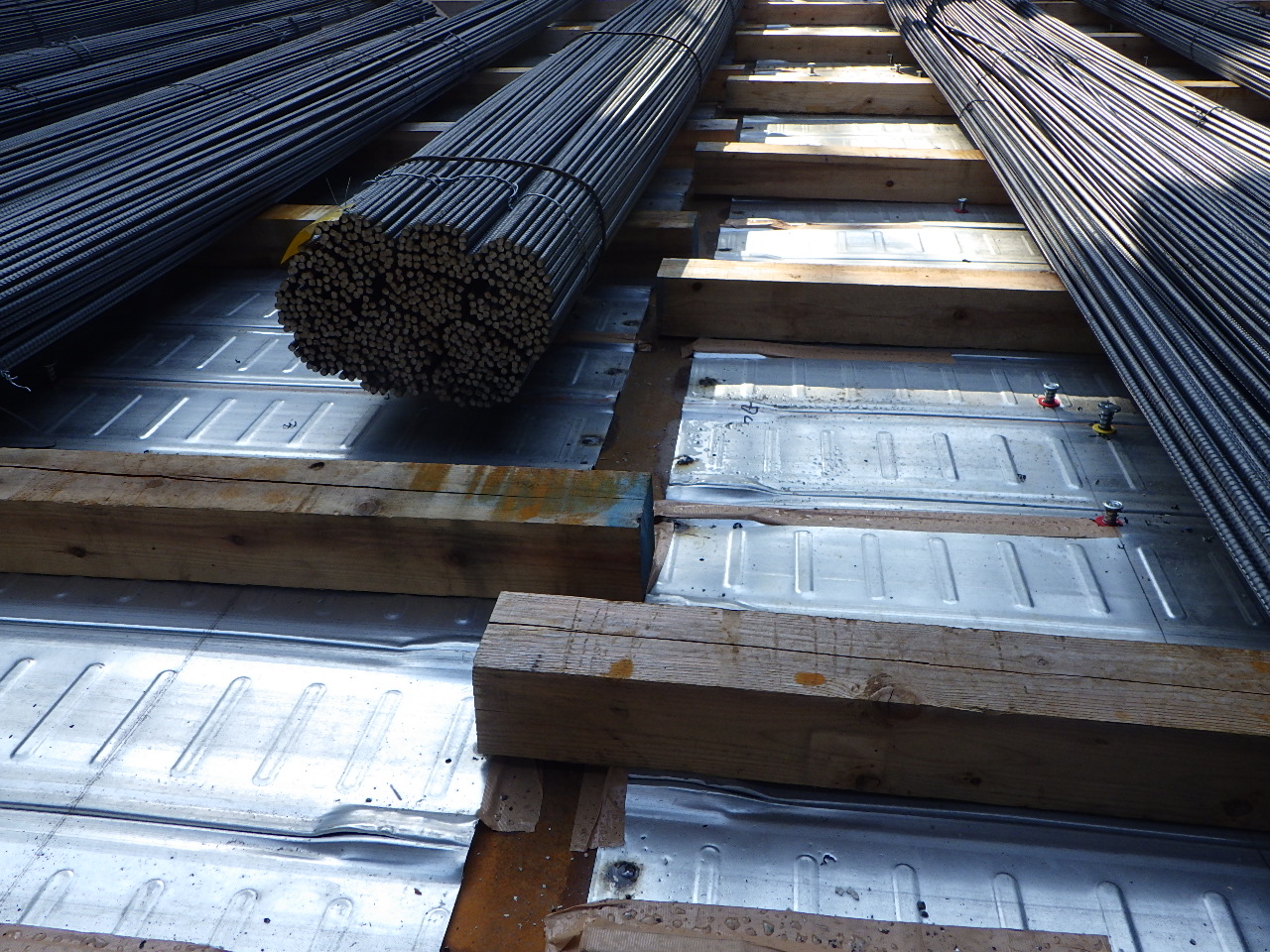

スラブ筋をデッキ上に仮置きする際の注意事項として大梁・小梁にバタ角をかけて鉄筋の荷重を

デッキだけでなく梁でも支えるようにバタ角を配置しています。また鉄筋の置き方も1か所だけでなく分散

させて集中荷重にならないよう置いていきます。

デッキが鉄筋の重みにより変形してたわむことや、最悪の場合デッキが下の階に落ちる可能性もあるので重量物を置く際は注意しなければなりません。

コンクリート打設・圧送計画

鉄骨建方を止めることなく各フロアの床コン打設を行いたかったので、狭い西通路から生コン車を進入させ北西ヤードからポンプ車で打設する計画としました。

建物の平面形状は約60M✕20Mの長方形です。西側から打設を行うと約60Mの圧送配管が必要になります。配管で打設する場合の基本事項は”ポンプ車から遠い箇所から近い箇所へ打設する”です。理由は簡単あらかじめ3M✕20本の圧送配管を設置し、その配管を短くしながら(配管を切りながら)打設するからです。

配管で圧送する際注意すべきことは、コンクリートを圧送するとき配管は非常に大きい動きとなります。鉄筋の上にそのまま配管を置くとその配管の動きで鉄筋の結束が切れ配筋が乱れてしまいます。その対策として馬という物(下記写真参照)の上に配管を乗せ、配管が動いても配筋が乱れないようにしてコンクリート打設を行います。

さらに少し専門的な注意すべき事項を紹介します。

- 配管の種類(径,長さ,ベント,テーパー,フレキ)や高低差などの条件によって、ポンプ圧送時の負荷がことなるのでポンプ車の能力を確認する必要があります。

- コンクリート品質(スランプの低下・材料分離抵抗性)についても注意が必要です。

・配管圧送,気温上昇によりスランプが低下します。<土木学会示方書:水平換算距離が50~150m,テーパ管を使用し100A以下の配管を接続し圧送すると0.5~1㎝のスランプが低下する>

・材料分離抵抗性はコンクリートの粘性に由来し、配管内での閉塞(配管が詰まる)に大きく関わります。セメント量が多いほど粘性が増大し材料分離抵抗性は高まります。 - 屋上のシンダーコンクリートなどを圧送する際には、配管内で閉塞が起こることが考えられるので特に注意が必要です。理由は上記の条件が当てはまるからです。高い建物のシンダーコンでは縦配管+横配管となり水平換算距離が長くなり、比較的セメント量が少ないコンクリートを使用するからです。