今回はPCCWとECPの施工状況について紹介します。

この建物は、東西面がPCCW、南面がPCCW+ACW(アルミカーテンウォール)、北面がECPの外壁になります。

PCCW(プレキャストコンクリートカーテンウォール)の施工

PCCW(プレキャストコンクリートカーテンウォール)については、以前の工事進捗状況の投稿(2025.4.16投稿)で紹介していますので、そちらをご覧ください。

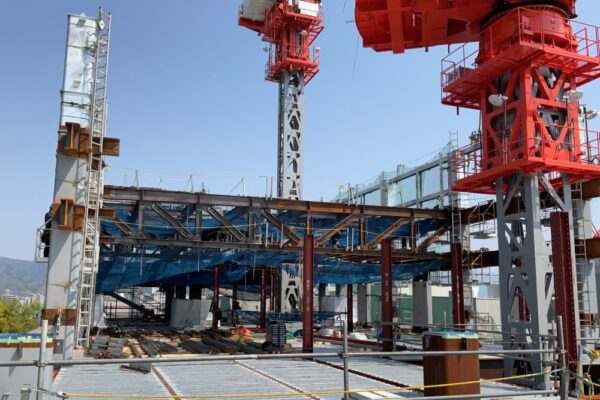

先行施工(3日間)したのちに、本施工期間 20日間で最上階までPC版を取り付ける事が出来ました。

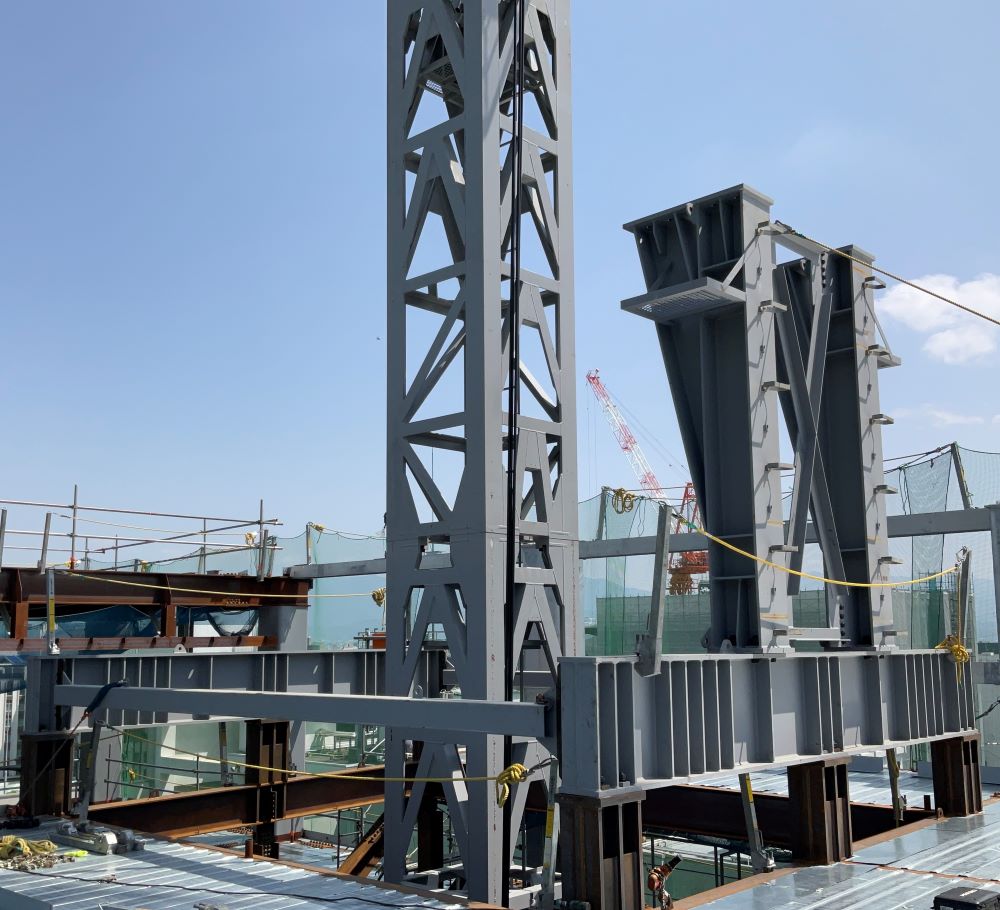

PC版を建起しする際には電動チェ―ブロックを使用して荷のバランスをとりPC版に偏った荷重を加えないようにしています。

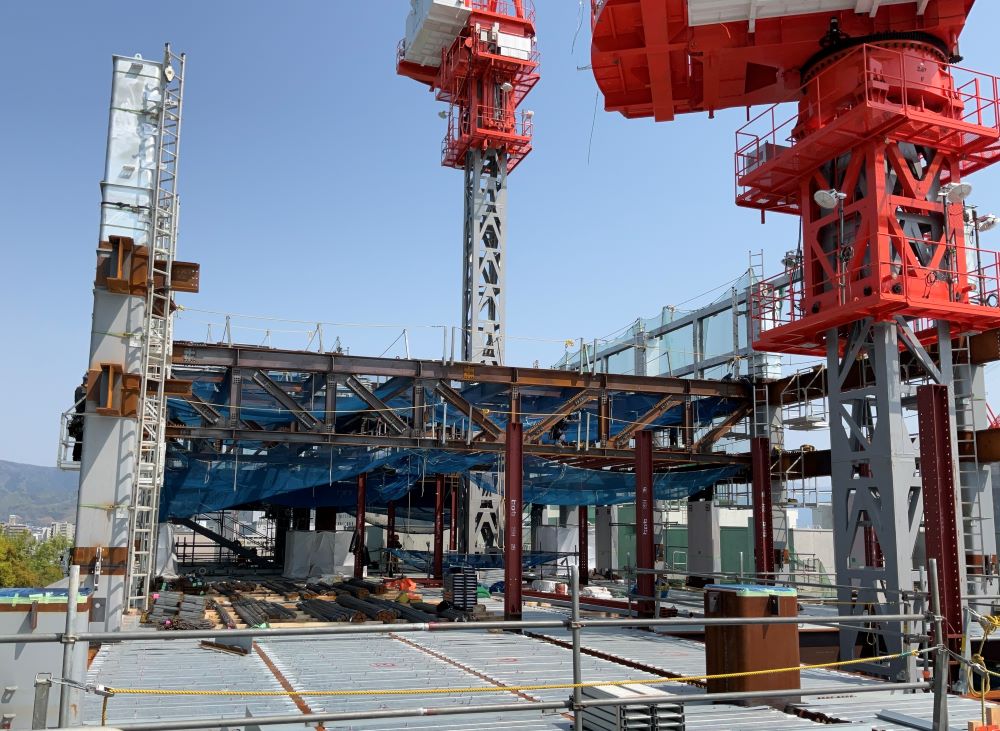

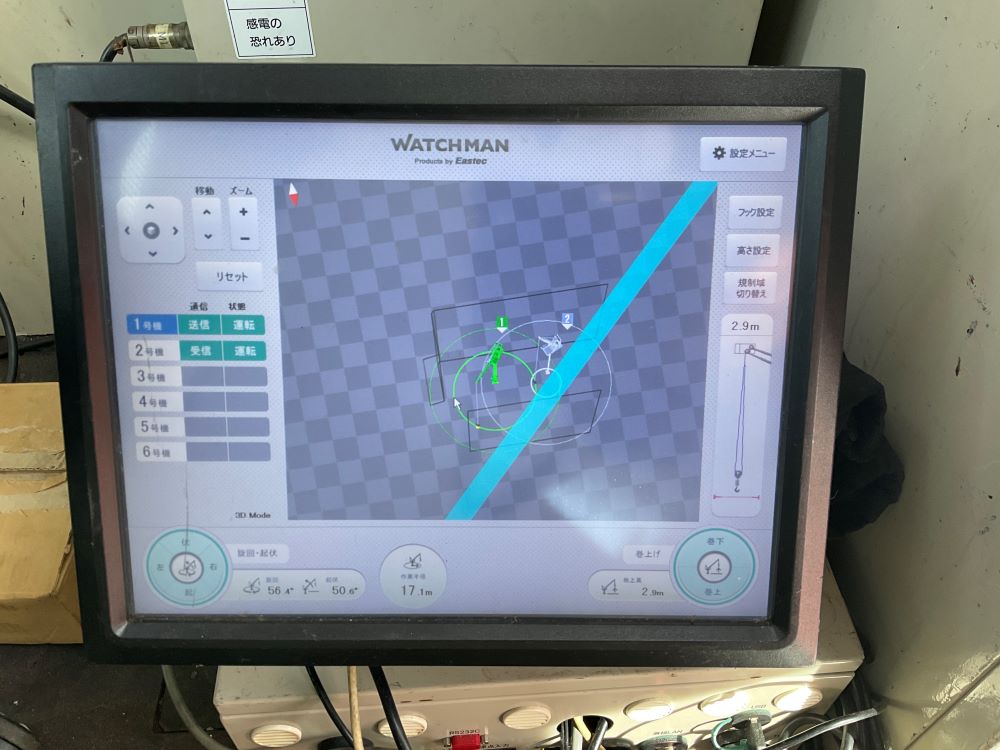

重量物をタワークレーンで揚重しての取付作業になる為、クレーンオぺとの合図を的確に行い、慎重な作業が必要でした。日数を重ねていくうちに、作業スピードも早くなり、スムーズに取付作業を行っていく事ができ、1日の遅れもなく予定通りの施工となりました。

ECP(押出成形セメント板)の施工

ECP(押出成形セメント板)とは、セメント・けい酸質原料および繊維質原料を主原料として、中空を有する板状に押出成形しオートクレーブ養生したパネルです。特徴として、軽量で高強度かつ、耐火性・耐久性・遮音性に優れており、また、施工性にも優れています。

ECP(押出成形セメント板)には、張り方が大きく分けて2種類あり、「縦張り」と「横張り」があります。今回この現場では「縦張り」と「横張り」共に採用し、縦張りはt75mmのフラットパネル、横張りは基板t60mmにリブ25mmがあるデザインパネルです。

5月中旬から施工がスタートし、今現在は6階の取付作業中です。7月上旬で最上階まで取付が完了する予定です。

外壁工事が順調に施工できており、これからは本格的に内装工事がメインとなります。

今後とも安全第一で現場を進めて参ります。