「グッド!モーニング」内のコーナー『グッド!いちおし』6月11日(予定):7時44分頃~(9分程度)の放送の中で当現場のタワークレーン(フロアークライミング)の映像が流れます。

6月11日『グッド!いちおし』のテーマは ”大人も知らない みのまわりの謎大全”。

そのテーマの一つでタワークレーンが取り扱われ、当現場のYouTube映像タワークレーン(フロアークライミング)が使われることになりました。

くま所長が凛々しく写っているかな?

躯体工事が上階に上がっていくにつれ、下階では内装工事が本格的に始まっています。

その内装工事の中で、耐火被覆工事とアルミカーテンウォール工事の2つについて説明します。

「耐火被覆」とは、鉄骨造の骨組みを熱から守るために、耐火性、断熱性の高い材料で鉄骨を被覆することです。火災による倒壊を防止する役目を果たします。建物の主要構造部分となる鉄骨に耐火被覆を施します。

耐火被覆の工法には、”吹付けロックウール工法” ”巻き付け工法” ”耐火塗料工法” ”成形板張り工法” などの種類があります。その種類について簡単に説明します。

耐火被覆では主流となる工法です。水を混ぜて泥状にしたセメントとロックウールを同時に吹き付けるという工法です。

コストが安いだけでなく、施工時間も早いため、短時間で仕上げることができます。また、吹付けロックウール工法は、さまざまな材質や形状でも継ぎ目なく、必要な厚さが確保できます。

巻き付け工法とは、シート状になったロックウールを施工箇所に巻き付けて、専用ピンで固定する工法です。いくつかある工法の種類の中で、仕上がりが綺麗なこともメリットの一つです。

また吹き付け工法とは異なり、施工時に粉塵が少ないことから、作業現場を汚しません。

耐火塗料を鉄骨に直接塗る工法です。火災時には、塗膜を数十倍に発泡させ、断熱層を形成し、断熱層によって熱から鉄骨を守ります。

色を塗ることもできることから、エントランスといった人目につきやすい場所の施工に適しています。

ケイ酸カルシウムを原材料とした耐火被覆板を使用する工法です。柱や梁の周りに耐火被覆板を貼り付けます。

吹付けロックウール工法や巻付け工法に比べて、表面が平らで硬いことが特徴です。そのため、そのまま仕上げ用としても使用できます。

この現場では、吹付けロックウール工法(半乾式吹付け工法)、耐火塗料工法、成形板張り工法を使用箇所で使い分けて施工します。

現在は、吹付けロックウール工法(半乾式吹付け工法)を施工しています。施工範囲をシート等で養生し、材料が周囲に飛散しないよう作業を進めています。

カーテンウォールとは、その名の通り、カーテンのように空間を仕切る外壁です。カーテンウォールを用いることで建築物の重量の軽量化が可能になります。カーテンウォールは使用する素材によって、大きく次の2種類に分類されます。

この現場では、南面外壁は1階から11階までをデザインの異なる3タイプのアルミカーテンウォールで施工します。

現在1階~2階の施工を行っています。

今年の1/24から始まった鉄骨建方(全6節、4,157ピース)が先月4/22に完了しました!!

約3ヶ月かけて行った鉄骨建方でしたが一日も遅れることなく完了する事が出来ました。鉄骨鳶さんお疲れさまでした。

今回は「トラス梁」についてご紹介いたします!

トラス構造を梁として用いたもので、上下に弦材、その間を斜材(または鉛直材)で接合して構成されます。

トラス梁には下記のような特徴があります。

大組状態で運搬可能なトラス梁は2分割した状態で搬入し現場で地組結合し揚重しました。

運搬不可のトラス梁も現場で地組をし建方を行いました。

現場で地組したトラス梁は全長15,580mm、約6.5tもあり、上弦材ついては下弦材と平行ではなく、両端で240mmの勾配差があります!

現場では何度も精度確認を行いながら地組を行いました。

先日、タワークレーン1号機・2号機共にRG梁へのフロアクライミングが完了しました!

今回は「RG梁へのフロアクライミング」、「クレーン接触防止 ウォッチマン(wg-6f)」について紹介します!

今回のRG梁へのクライミングは、前回の6階梁へのクライミングと違いベル受梁を設置する上階の梁がありません。

このような条件下でRG梁へクライミングを行う為に、台座受け仮設梁とベル受け仮設柱を製作し、ベル受梁を設置しました!

1日目はこの台座受け仮設梁とベル受け仮設柱とベル受梁をRG梁上に設置し、ベル受梁への本体着床までを行いました。

2日目はベル受梁に本体を着床させた状況で6階に設置していた台座を引き上げ、屋上の台座受け仮設梁に着床させます。その後本体をマスト上部へクライミングさせます。

3日目は不要となったマストの解体です、不要となったマスト(6M✕5本分)を解体しながらマストダウンを行います!

次に自主検査をして、4日目の落成検査を迎えます。

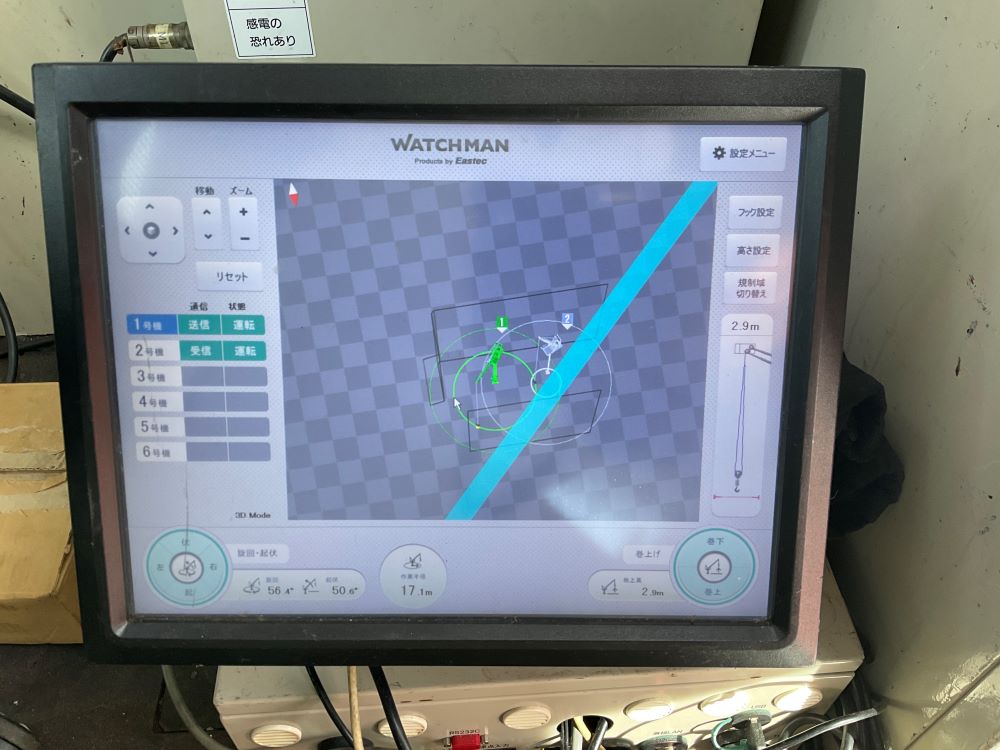

今回、現場では2機のタワークレーンを使用しているため、旋回範囲が被る箇所でのクレーン同士の接触防止措置として

ウォッチマン(wg-6f)を1号機、2号機共に搭載しました。また、2号機の旋回範囲上には警察無線伝搬経路があり、誤って

経路に入らないように作業範囲規制装置としても使用しています。

先述の通り、接触防止・作業範囲規制の機能の他にも下記のような機能があります。

先日、PCカーテンウォールの先行施工を行いました。

今回は「PCカーテンウォール」について紹介します!

まず、PCとは「precast concrete/プレキャストコンクリート」の略です。

工場などであらかじめコンクリートを固めて製造されたコンクリート部品の呼称です。

建物の構造に寄与しない内部と外部の空間をまさにカーテンのように仕切る壁は“カーテンウォール”と呼ばれており、「PCカーテンウォール」とはプレキャストコンクリート部材を用いたカーテンウォールを指します。

特徴としては、高所での危険作業が減らせて安全性が向上すると共に、工期短縮も図れます。また、工場生産のため品質が安定し、外壁に要求される各種性能の確保が容易です。

アーキテクチュラルコンクリートとは、セメントに専用無機顔料で着色し、各種天然骨材を混ぜ込み、さらに各種の表面加工を施すことで、自然石に近い風合いを表現できる意匠性にすぐれたプレキャストコンクリートです。この現場では、表面加工に「研ぎ出し」という加工方法を一部採用しています。

「研ぎ出し」は、コンクリートの表面を研磨機で削ることで、骨材の断面を見せる手法です。

今回外壁のPC工事が、本格的にスタートするのは、5月上旬からですが、なぜこのタイミングで先行で施工したかというと、渡り廊下の躯体施工をする為です。

PC版の取付箇所と渡り廊下躯体が上下で重なっている箇所のPC版を先行で施工しました。

先日、PCカーテンウォールについての勉強会も行いました。高橋カーテンウォールの方にお越しいただき、とても良い勉強会になりました。PCカーテンウォールについての講義内容に興味がある方はご覧ください。

外壁の本格的な施工は5月上旬からです、安全第一で施工を行っていきます。

「グッド!モーニング」内のコーナー『グッド!いちおし』6月11日(予定):7時44分頃~(9分程度)…