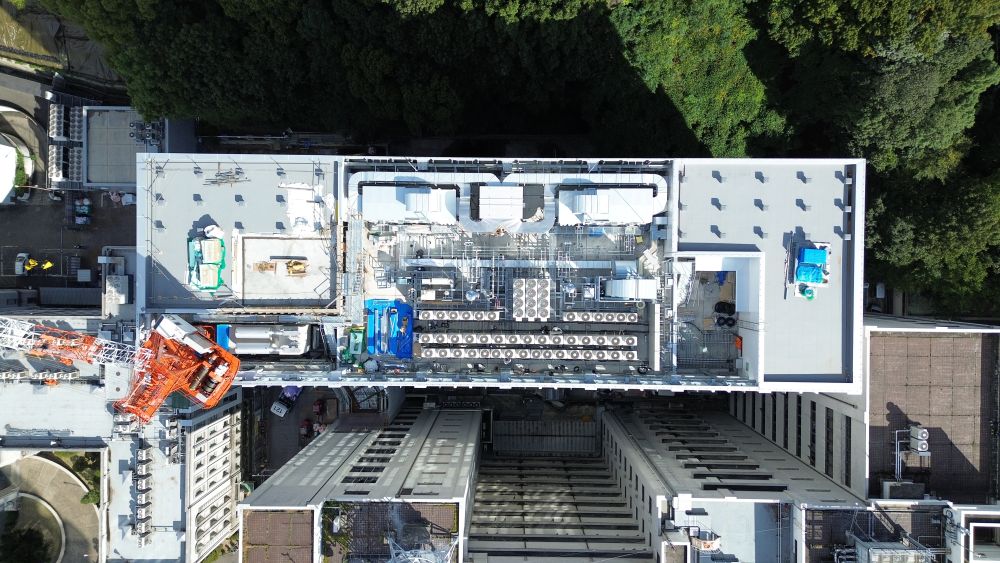

建物もほぼ完成し現場は諸官庁検査を向かえる時期となっています。

今回は県庁第二別館の完成写真をホームページにアップします。

最後に

着工(2023年12月)から完成(2026年1月)まで工事状況をホームページで公開してきました。

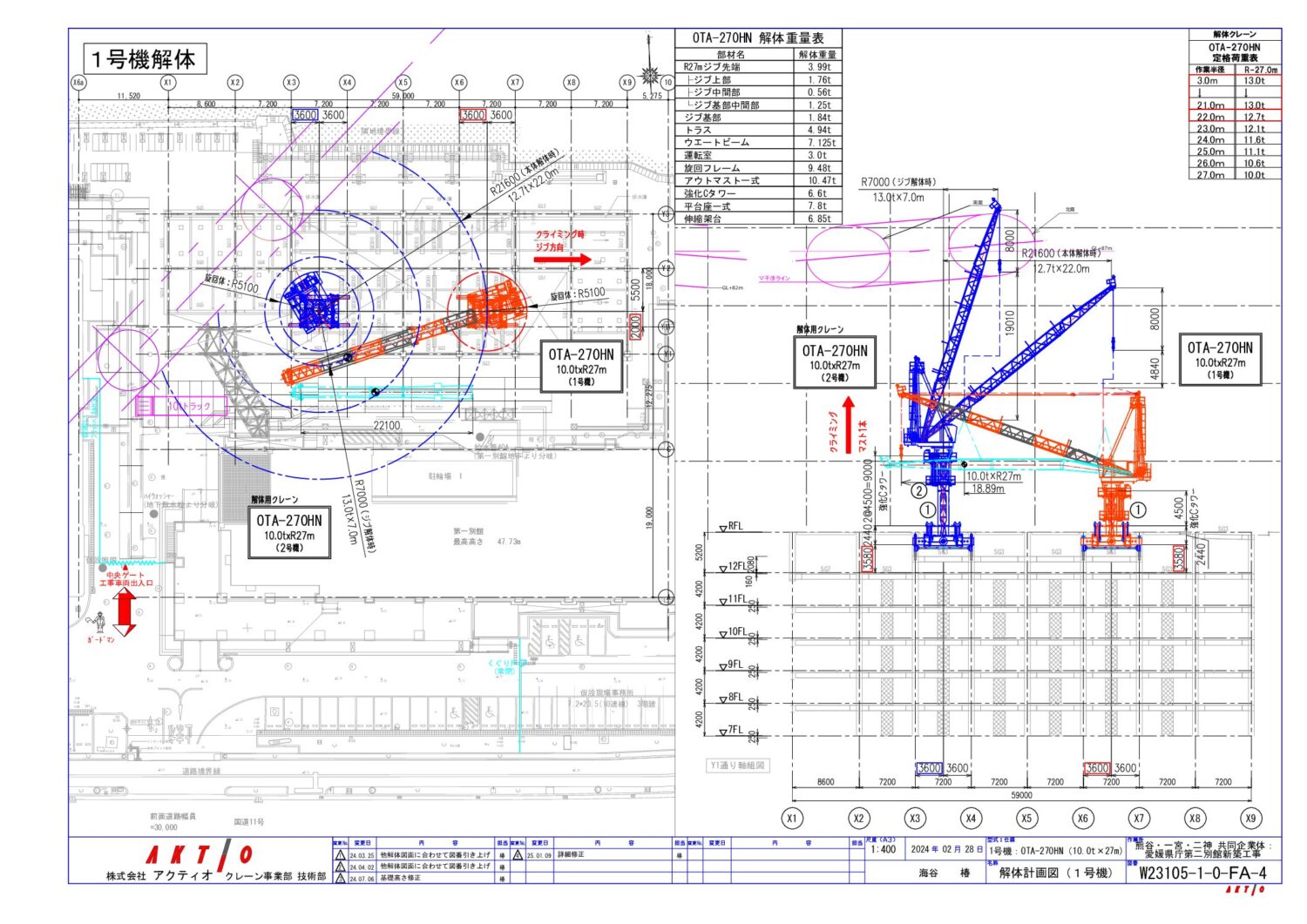

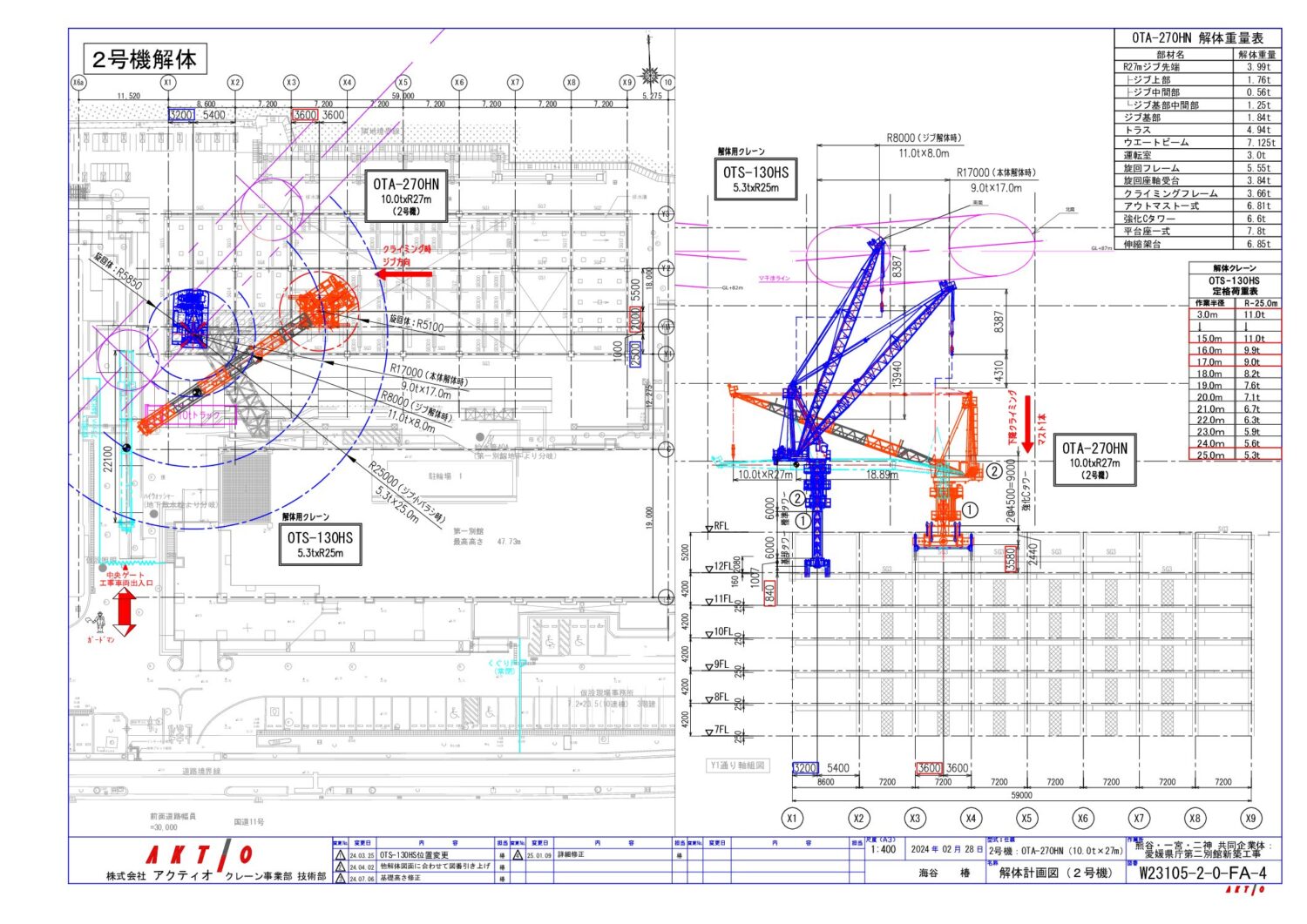

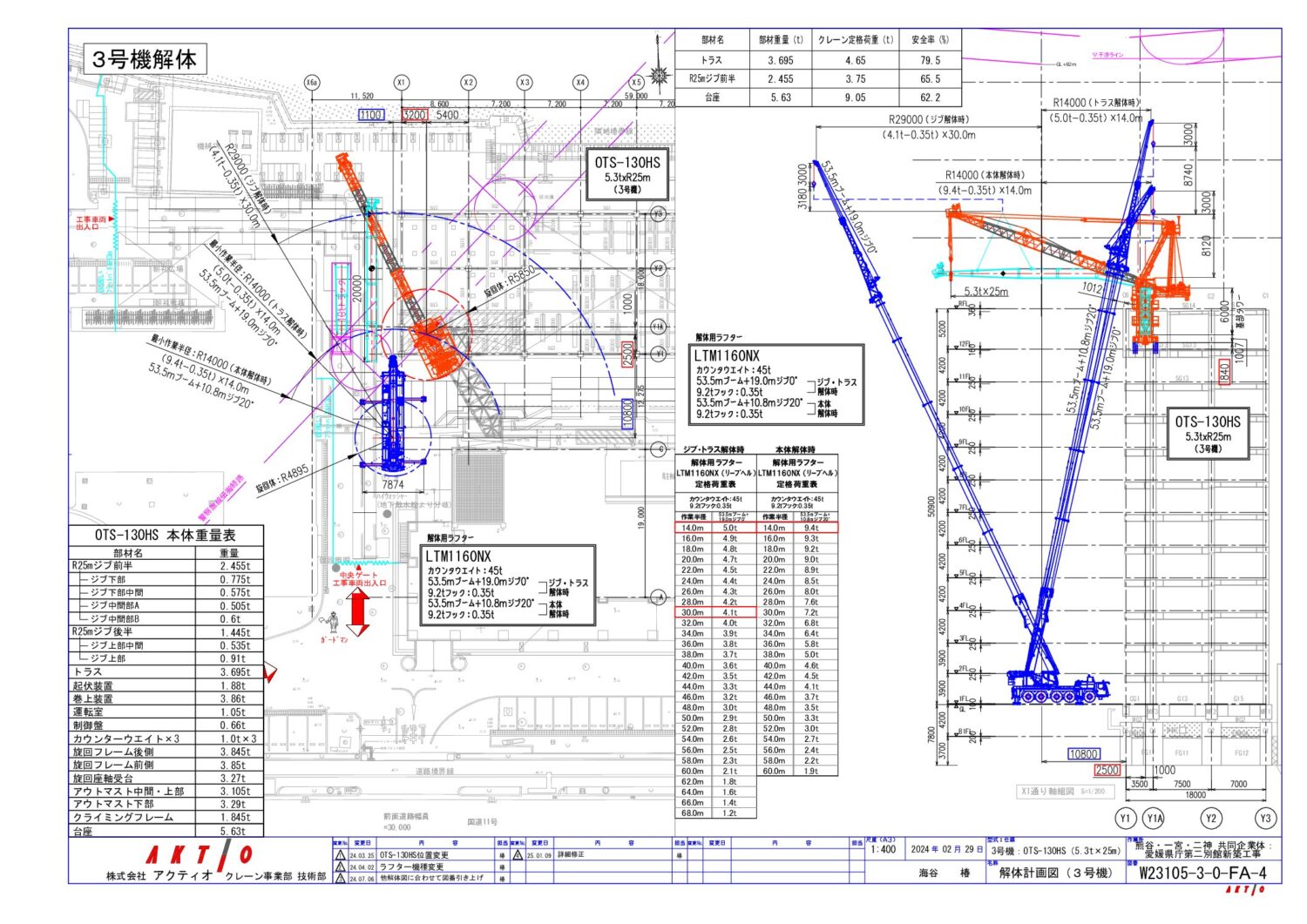

特殊な工法では、地下掘削時の自動計測・柱頭免震・PC・CLT・タワークレーンのクライミングを紹介し、狭い敷地、地下がある、鉄骨造といった条件下での代表的な計画や工法を紹介できたのではないかと考えています。

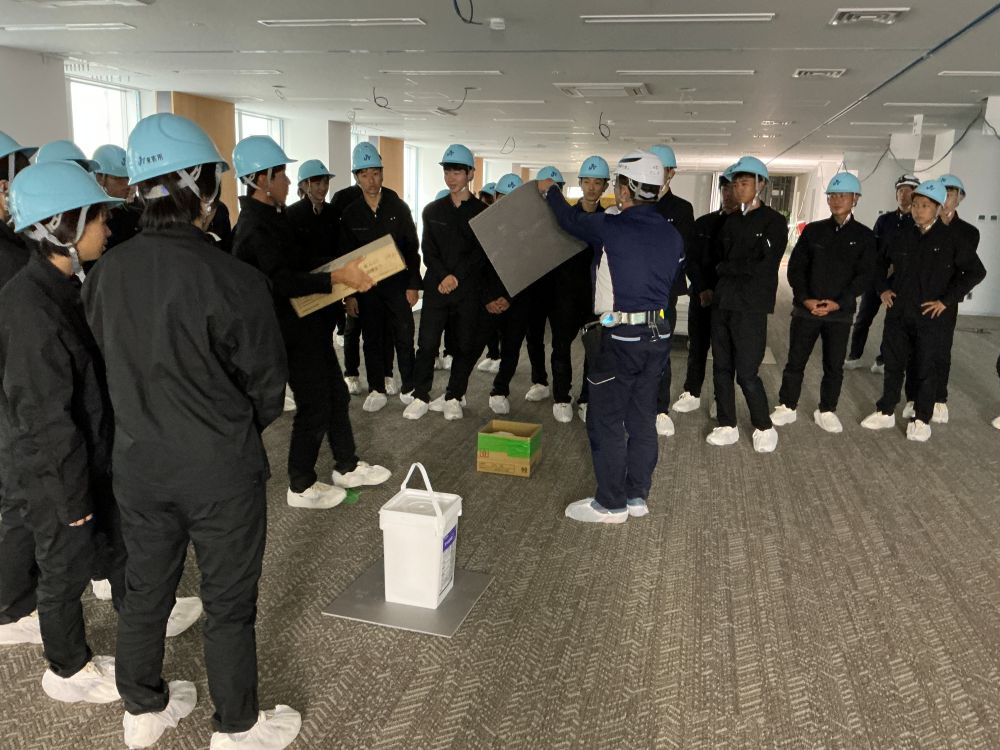

この現場は、県内の建築を学ぶ学生,県内建設業の技術者等を対象に幅広く見学会・勉強会を行ってきました。

建設業の魅力を発信することで、将来の担い手の人材確保と育成、高い技術力を持つ技術者の育成に少しでも貢献できたのではないかと考えています。

皆様のご協力でこうして完成を迎える事が出来たと思っております。これまでご協力・ご支援を頂き、本当にありがとうございました。